2020年9月13日(日)、豊洲スマートシティ推進協議会主催の『豊洲スマート防災訓練2020』が実施されました。

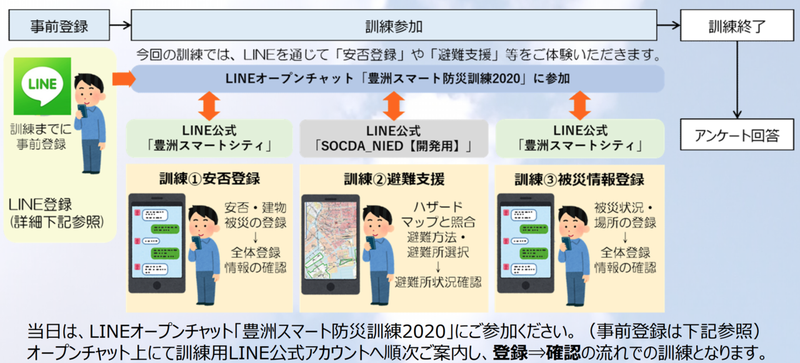

2つのLINE公式アカウントとオープンチャットを活用したリモート下での防災訓練には、のべ320名以上が参加。防災訓練終了後のアンケート結果では「今回のような訓練をぜひ継続してほしい」と回答した方が99%以上と、大成功と言える結果となりました。

リモートでのオンライン防災訓練・避難訓練は、どのように企画され、準備し実行されたのでしょうか。清水建設株式会社 森 哲也さんとAI防災協議会(LINE株式会社)東 宏樹さんにお話を伺いました。

今回の取り組みで見えた「地域のオープンチャットの有用性」の確かな手応えについてもお伝えします。

*『豊洲スマート防災訓練2020』の実際の様子はこちらの記事に詳しく記載があります→『豊洲スマート防災訓練2020』に参加してわかった、備えとしての地域のオープンチャット参加のメリット

Q. 今回なぜ、『豊洲スマート防災訓練2020』にオープンチャットを導入されたのでしょうか。

森 哲也さん:(もり・てつや) さん

清水建設株式会社LCV事業本部所属。ぐるりコンシェルジュ㈱代表。豊洲スマートシティ推進協議会の観光・地域活性化WGリーダー。本当に役立つ防災は地域の未来づくりの一環と捉え本訓練を企画。正解も終わりもないまちづくりがいつしかライフワークに。変える勇気が行動美学。

■森さん:

最初に今回の防災訓練を主催した豊洲スマートシティ推進協議会の目的をお話ししておきます。清水建設は、豊洲スマート推進協議会の一員として、防災に限らず様々な分野で、データやデジタル技術を活用し、街に関わる様々な人々のQOLを向上させることを目的としています。

今回オープンチャットの導入を考えたのは、実は2018年、2019年と、住民参加型のAI防災訓練を実施した際の事柄がキーとなります。

過去2年では、住民のSNS投稿からAIを用いて必要な情報を集約し分析、情報共有を行う訓練を実施。しかし、この訓練では災害時の情報共有と情報伝達に壁があるという課題への有効性は確認できたものの、これだけではなかなか実用化できないといった問題意識がありました。

有事の際に実際に活用できるようにするには、もう一段階進化が必要ー。

各種防災アプリがあると思いますが、その中でも住民の方が普段使いの延長線で使いやすい、LINEに目をつけました。そこからLINEの公式アカウントを使って、防災システム(防災チャットボット)を作ろうとしたのがこの取り組みの始まりです。

また、今回コロナ禍で集まれないこともありましたが、そもそもオフラインで集まる従来型訓練には私たちも地域の方も双方問題意識を持っていました。そこで、リモートで実施する防災訓練のひとつの形として、オープンチャットに活用の可能性があるんじゃないか、と注目が集まりました。

オープンチャットの導入自体は東さんからお話がありましたね。

東 宏樹さん(あづま・ひろき)さん

LINE株式会社公共政策室所属。AI防災協議会避難所データTF主査。防災チャットボットSOCDA開発者の一人。スマホを持っていれば災害で人が死なない世界をつくる(途中の)人。防災のメディア化による安全と自由の調和的両立を目標に活動中。地域活動も大好き。

■東さん:

そうでしたね。オープンチャットを最初に導入したら良いのではと、主催者である森さんに提案したときに思っていたのは、『それが地域にとっての資産として残っていくんじゃないのかな』ということでした。

豊洲は、非常にたくさんのタワーマンションが建っています。同じ地域の同じ建物、同じ階で隣に住んでいる人とだって顔を合わせない…といった実態があるでしょう。そういった状況下で『共助』をするために、オープンチャットを普段からコミュニケーションを取るツールとして有効だと考えています。

有事の際も、例えばコロナ禍の避難所では、体育館で間仕切りの向こう側に誰がいるのかわからないといった状況が発生します。体育館と教室を分けた形で避難することもありえる。その時、オープンチャットで「こんな物資が足りていない」「今こんなことに困っている」と自分たちが助け合うためのツールとして使われることが、非常に意味があるんじゃないかなと思っています。特に、記録として残しておけるツールという意味でも有用です。

だからこそ、やり取りをオープンチャットでできるようにしたらいかがでしょうか、とお話させていただきました。

■森さん:

防災訓練終了後に遅れて参加された方も、履歴を後から確認できる、それこそ翌日、翌々日でも見られるという意味では、形に残すというのは想定以上の価値がありましたね。

Q. 今回の防災訓練で、オープンチャットを導入してみていかがでしたか?

■森さん:

よかったです。オープンチャットを使わないと、今回の訓練は成立しなかったとも思います。

まず、オープンチャットは、実際に参加者と会えない状況下でも、対面の時と同じような、生っぽい言葉遣いでご案内できました。

△『豊洲スマート防災訓練2020』で実際に活用したオープンチャット

■森さん:

オープンチャットだからこそよかったことは、「匿名で参加できる」ということ。リモートで防災訓練に参加する場合、通常IDを用いて参加を促しますが、どうしても抵抗感のある人が多かったんですね。

そして、参加者からの返信がなくとも、参加いただいている状況が「既読」としてリアルタイムでわかることも良い点でした。

東さんのお話でもありましたが、コロナ禍では避難所でのコミュニケーションが課題となります。今回の訓練で避難所に避難するシミュレーションをした際に、参加者のみなさんがオープンチャットのルームにリモートで集まって状況を報告する、という形が、避難所の訓練体験としても有効だったと感じています。

【まとめ・オープンチャット活用の3つの利点】

①対面と同じような、生っぽい言葉遣いでご案内できたこと

②参加者が匿名で参加できたこと

③参加いただいている状況がリアルタイムで既読数で表示されたこと

Q. 訓練の内容はどのようにして考えられましたか?

■森さん:

防災訓練は、住民同士の「共助」の助けになる仕組みとなるよう意識しました。また、これまでの反省を活かし、まずはいかに情報収集をシンプルにするのかを目的に設計しています。

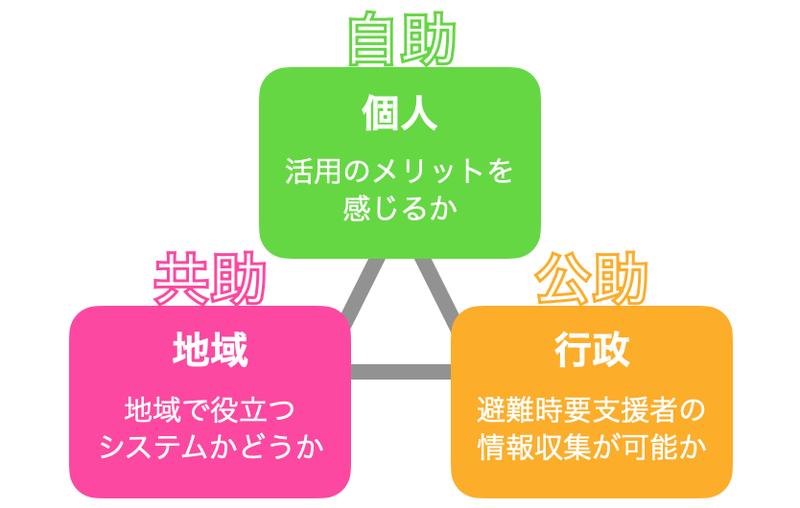

防災対策の「自助」「共助」「公助」には、個人、地域、行政の3つの側面がありますが、まずは住民同士が協力し合えるように、個人にどうメリットをもたらすか。

そして、地域です。

江東区の地域防災計画の中には、災害協力隊というシステムがあり、災害時にはマンションや自治会ごとに情報収集を担うべしとされています。

しかし、住民との連絡方法が確立されていない今、人海戦術でドアの前に下げた札を見て安否の把握をするといった状況なので、例えば千戸単位のマンションでは到底不可能な話です。

そういった現状があるからこそ、今回開発したシステムが地域の共助のために役立つシステムだと感じてもらうことが1番かなと思います。

最後に行政。ヒアリングをした際には、全体の情報収集を速やかにするということもさることながら、「避難時要支援者の方が本当に無事に避難されたかの情報」が最も優先度が高いとコメントをいただきました。ただ今回はこの内容には対応できていないため、今後の課題として受け止めています。

今回集めた情報をダッシュボード等で集約表示しましたが、地域コミュニティの特性に応じて簡単にカスタマイズするなど、必要なところに必要な情報を集約する方法についても、次の段階で具現化したいと考えています。

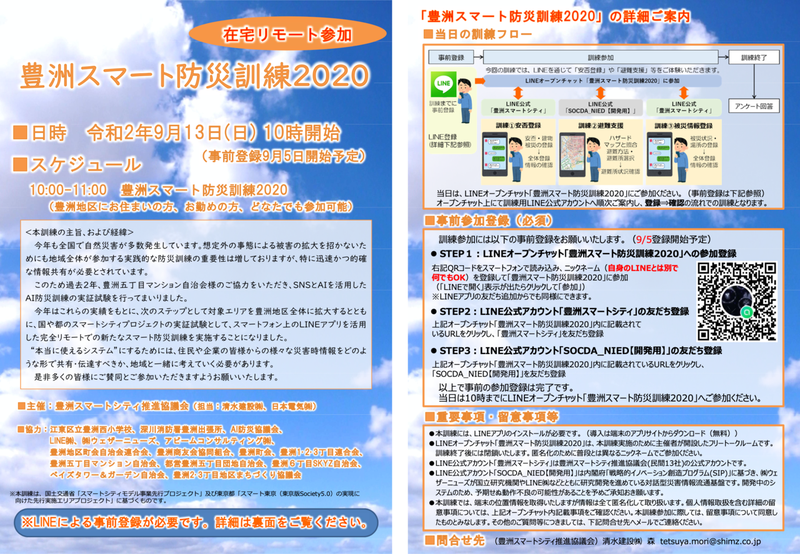

△森さんが制作された『豊洲スマート防災訓練2020』のチラシ。

実際のPDFはこちら

Q. 今回の訓練には何人くらい訓練に参加されたのでしょうか。また、どうやって人を集めましたか?

■森さん:

オープンチャットに入ったり抜けたりされた方もいらっしゃると思いますが、登録されたのは320人くらいですね。

集客方法は、シンプルに、チラシを作って、データおよび紙ベースで全ての自治会やマンションの管理組合、企業の街づくり団体に配布しました。紙のチラシは私が自転車で配りに行き、リモート会議やリアル会議を実施して趣旨説明を個別に行うなどさせていただきました。

Q. 防災訓練の準備段階では、何に1番注力しましたか?

■森さん:

防災訓練のシナリオを固めるところに注力しました。

参加した人は、入力自体は簡単にできるかもしれませんが、入力された情報がこういった形で活用できるんだと感じてもらいたいという思いと、その先の活用の可能性、訓練で行ったことはまだ開発中のシステムではありますが、一緒に未来を考えていくきっかけにしたいと思っていました。

実際はですね、江東区の中で豊洲が1番安全な地域といってもいいくらい、ハザードマップも真っ白で、災害には強い地域なんです。今回の防災訓練の結果が、全国の他の地域でも活かされたということがあるように、豊洲の住民としてもそういうふうに意識を持ってもらえるように説明をしてきています。

△「リハーサル用オープンチャット」を活用している様子

Q. 準備段階でやってよかったことはありましたか?

■森さん:

リハーサル用オープンチャットの運用は良かったです。何しろ初めての取り組みなのと、防災訓練を1時間の中に収めたいと話に上がったため、そういう意味でもシミュレーションは必ず必要だろうというのはほぼ全員の共通認識だったかなと思います。

本番と同じような流れでリハーサルを行ったことにより、言葉遣いの調整や、よりわかりやすい表現へ変更、参考資料の追加などもできました。リハーサル段階よりは本番の方がより良い形で実施できたと思います。

13日の防災訓練本番の日も、このリハーサル用オープンチャットで関係者同士でリアルタイムでやり取りし、直前の最終仕上げの連絡網としても活用できました。

Q. 今回防災訓練を実施した結果、参加者からはどのような反応がありましたか?

■東さん:

アンケート結果がすばらしくて、今回のような防災訓練をぜひ継続してほしいと言う方が99%でした。

防災意識も「ある程度高まった」「高まった」が合わせて9割だったこともあり、今回のように防災チャットボットとオープンチャットを組み合わせた、リモートでの避難訓練あるいは防災訓練が今後広がっていくような、確かな手応えが数字としても現れたのではとこの結果を拝見して思いました。

Q. 今回の防災訓練での反省点は何かありましたか。

■東さん:

そうですね、良いアンケート結果が多かった一方で、集まった回答が75件しかありませんでした。

訓練参加者は320人ほどいましたが、防災訓練は3フェーズあり、フェーズを追うごとに100人ずつ減ってしまっていましたね。

これは防災チャットボットを作成した側の責任もあります。今回の防災訓練では、かなりの数のトークルーム間の遷移が必要でした。

森さんが作成されたチラシにも書いてありますが、「豊洲スマートシティ」の公式アカウントと「SOCDA_NIED【開発用】」の公式アカウントを挟み込む形で作ったので、今回何個もトークルームを行き来しなければならなかった。

これは、かなりLINEの操作に慣れた方でも大変さを感じるようになってしまったなと思い、私としても反省点です。

スマート防災訓練の名の通り、組み合わせをスマートにしていければ、この防災訓練を実施する他の自治体の方も増えていくのではと思っています。

△森さんが作成された『豊洲スマート防災2020』のチラシの一部

■森さん:

とはいえ、アンケート結果などを見ても、オープンチャットで情報共有することによって、住民の皆さんの混乱を抑えられるということがわかりました。今回の訓練も含めて豊洲地域としてはオープンチャットの活用はニーズがあるかもという気がしています。

Q. 今後、オープンチャットを何か新しいことに活用する計画はありますか?

■森さん:

今回の訓練を受けて、地域の方の一部からは、『リアルコミュニケーションにつながるオープンチャットの活用の可能性について感じられた』という声を現段階でもいくつか耳にしています。

防災のためにという視点に限定しない、地域のコミュニケーションツールとしてのオープンチャット活用の可能性があるのかなと思います。

実際必要としている情報や地域で必要としている情報はマンション単位だったり自治体単位だったりします。防災用のオープンチャットを活用する流れで、日常遣いとしても、例えば地域のお祭りだったり、回覧板だったり、そういった活用をすることも将来的に考えられます。

今回、『豊洲スマート防災2020』で活用したオープンチャットについては、いずれルームを閉鎖することになっていますが、別の形でまたいい使い方を考えて実行することがあるかもしれません。

その時は、ここは企業が主導して立ち上げるというよりは、地域の皆さんや、利用者の声を聞いて有効な活用方法を考え、うまく公式アカウントのサービスと連携していくべきなのかなと、個人的に考えています。

Q. 企業が主導して地域のオープンチャットを立ち上げるには、何か障壁があるのでしょうか?

■森さん:

いまの企業の立ち位置と豊洲の街の関わり方は、スマートシティの推進協議会を立ち上げた段階のため、残念ながらまだ対応できるわけじゃないところがありますが、サービスが増えていけば当然、サービス対応窓口がどんどん必要になってきます。

スマートシティのサービスが充実していく過程の中では、オープンチャットの立ち上げもあり得るかなというところですかね。

もちろん、他のツールややり方との比較論になるかもしれませんが、地域のコミュニケーションを豊かにするために立ち上げることはあるかもしれません。

Q. オープンチャットも地域のコミュニケーションツールの候補になり得ると思いましたか?

■森さん:

うまく目的別のオープンチャットを作成するなど、参加する人が参加したいと思えるような運営が伴えば、十分ありだと思います。

実際問題、現在のコミュニケーションをどうやっているかというと、例えば、自治体の役員さん同士でLINEのグループを作ってグループトークをされています。

このグループの中で行われているやりとりは顔見知り同士ですが、相手が匿名であっても多くの方達に情報を確実に伝えたいというニーズは都度発生していることもあり、オープンチャットを情報共有のツールとして活用する未来もあると思います。

Q. 最後に、オープンチャットの導入を考えられている担当者の方へ一言お願いいたします。

■東さん:

主体が違うと、訓練に対する位置付けや目的が異なってくる中で、今回は非常に良く連携をしてひとつのイベントを実現できたと思っています。

防災の世界だとCOP(コモンオペレーショナルピクチャー)といった言い方をしますが、リハーサルのオープンチャットで本番と同じように進行したとき、はじめて全員の一つの共通認識を持つことができました。

これが、今回の訓練が成功例に変わったひとつの大きな要素だと思います。

そういう意味でも、オープンチャットが異なるセクター間を繋いだという、いい事例になりましたね。表に出ている訓練の進行やサポート以外の部分でも、オープンチャットは非常に大きな力となったと思います。

■森さん:

防災訓練というテーマに関していうと、まずは訓練のための訓練だったり、形骸化してしまっては意味がないというのは、みなさん当たり前のように感じられているということだと思うんですよね。

災害リスクも様々日本全国ある中で、オープンチャットはひとつの場所に集まれる、意識を共通化するためのコミュニケーションのツールとして、可能性を感じます。

立場を超えた、多様な属性の個人が共存する『ミクストユース』といった形で、一部のワーカーの人と、住民の方が同じトークルームに入ったというのは、ある意味画期的なこと。

それをもう少し上手く、「実際にどう役立てるか」と将来をイメージしながら、企業がオープンチャットの活用を一つの選択肢として考えていけると、お互いに連携しながら発展していけるのではないかと期待を持っています。

これで終わりじゃなくて、あくまでスタートです。

今回を踏まえて、次、訓練のためじゃない形で実用化する、というふうにこの先続けていきたいと思います。

*

オープンチャットは誰でも無償でご利用いただけます。

また、地方自治体や特定の団体などでオープンチャットの開設・運営をご検討の方や今回の防災訓練の取り組みについて気になることがありましたら、専用の窓口までお問い合わせください。積極的に活動支援をおこなっていきたいと考えています。

下記の「LINE OpenChat自治体支援窓口」宛にご連絡ください。

<お問い合わせ窓口>

LINEオープンチャット自治体支援窓口

ml-openchat-contact@lycorp.co.jp

▷さっそくオープンチャットを使ってみる

▷公式Twitterをフォロー: @LINEOpenChat_JP

▷公式アカウントを友だち追加: @lineopenchat_jp