去る2020年9月13日(日)、豊洲スマートシティ推進協議会が主催した『豊洲スマート防災訓練2020』では、「安否確認・避難支援・情報収集」の3つの訓練を実施。

その結果、スマートフォン上のLINEアプリがあれば、自分たちの安否をスムーズに自治会や自治体に伝えられて、利用可能な空きのある、安全な場所に避難ができ、さらに避難所内での情報のやり取りも可能だということが実証できました。

実際にどのような流れで訓練を行なったのか。また、これらの訓練から学べる、備えとしてのオープンチャットの活用方法についてもご紹介します。

*『豊洲スマート防災訓練2020』の企画/準備/実行についての詳しいお話はこちらのインタビューでご紹介中→参加者の99%が継続を希望!オープンチャットを活用した『豊洲スマート防災訓練2020』担当者にインタビュー

『豊洲スマート防災2020』は、国土交通省「スマートシティモデル事業先行モデルプロジェクト」及び東京都「スマート東京(東京版Society5.0)の実現に向けた先行実施エリアプロジェクト」に基づく実証実験です。

今回の防災訓練には、オープンチャットの公共政策担当もいち参加者として参加しました。訓練の様子をスクリーンショットと共にお届けします。

2020年9月13日(日)10:00。『豊洲スマート防災訓練2020』のオープンチャットに集まった参加者の皆さんに、訓練の目的や想定被害についての共有がありました。いよいよ訓練スタートです。

今回は訓練の流れを説明するオープンチャットに加えて、ふたつのLINE公式アカウント(『豊洲スマートシティ』『SOCDA_NIED【開発用】』)を併用します。それぞれの役割は以下の通りです。

【オープンチャット】

・訓練全体の案内/目的の周知

・避難所生活を想定した簡易アンケートの実施

・参加者からの質問対応【公式アカウント】

・自身や家族の安否情報を入力して自治会や自治体に知らせる

・リアルタイムの混雑状況に応じた避難先選択を行う

・地域の被災情報を登録して被害状況を伝える

本訓練は、近隣の東雲地区では一部の建物で浸水が、豊洲駅、豊洲小学校付近で冠水が発生していると想定して進行します。

※豊洲地域では在宅避難が原則となりますが、今回は避難が必要という設定で訓練を行いました

訓練① 自身や家族の安否登録をおこなう

まずは公式アカウント『豊洲スマートシティ』を使って、自身や家族の安否等についてのアンケートに回答。登録した情報は、地域の自治会単位での状況把握や自治体のエリア全体の状況把握などでの活用を想定されています。

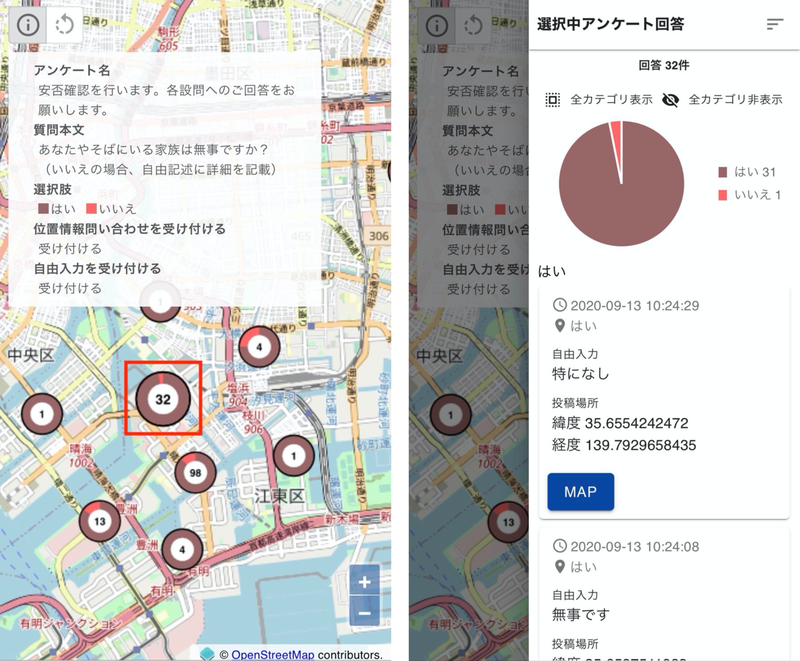

「現在自宅にいますか?」「あなたやそばにいる家族は無事ですか?」などの設問に回答。アンケートによってはキーボードで直接入力します。アンケートの回答をすべて終えたら、オープンチャットに戻ります。

オープンチャットでは、アンケートに回答した内容が自動的に表示されていることを確認できました。

例えば、画面の"32"と表示されたところをタップすると、アンケート回答内容が反映されていることがわかります。入力した状況が正しく伝わったことを確認できるのは安心ですね。

訓練② 状況に合った避難先へ

避難者同士のやりとりは匿名で

次の訓練では、リアルタイムに表示される避難所の混雑状況を確認して、適切な避難先を選択します。

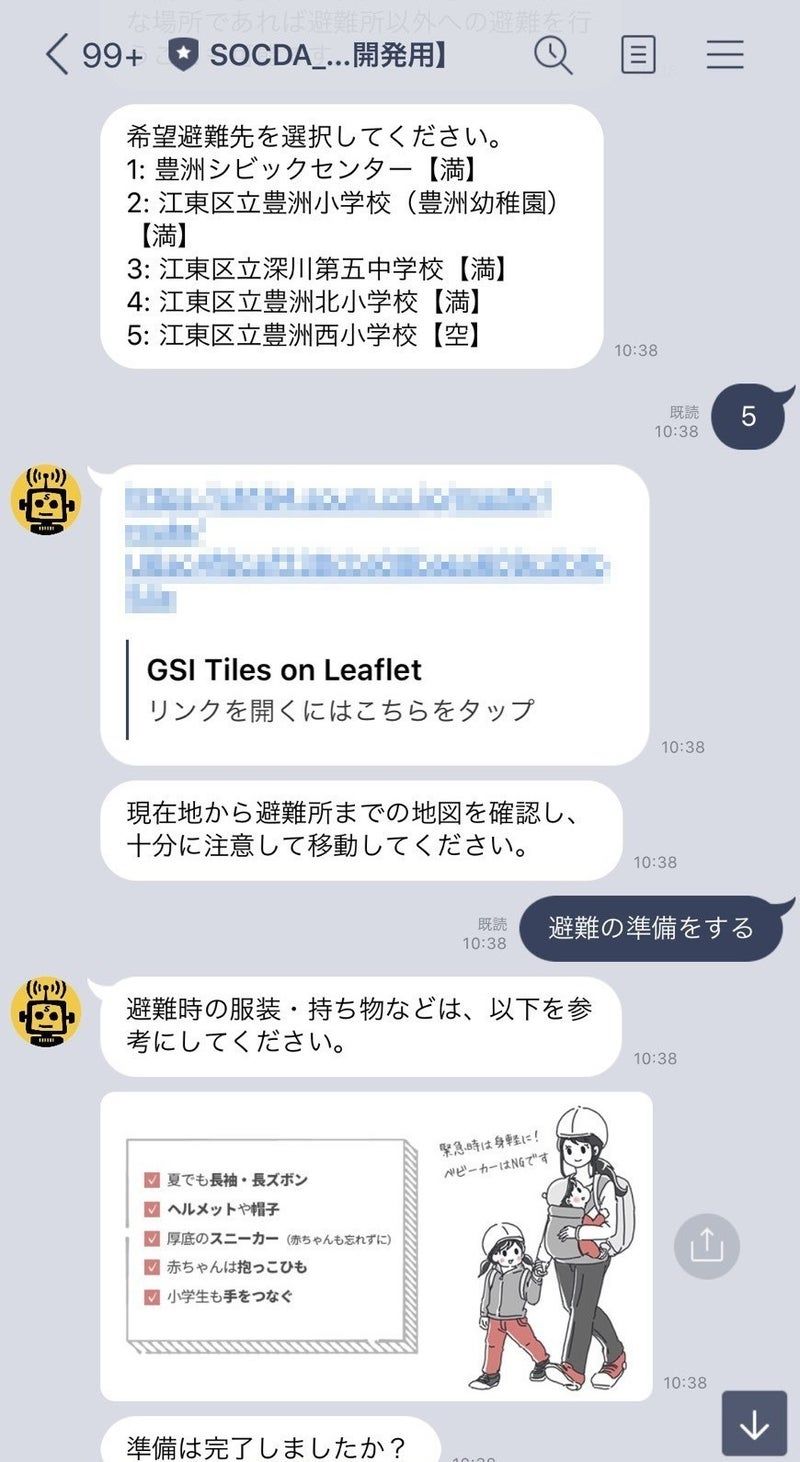

LINE公式アカウント『SOCDA_NIED【開発用】』を活用することで、現在のあなた自身の安否情報と照らし合わせて、公的機関が発令する5段階の警戒レベルと連動した避難計画や避難行動を確認します。

自分だとなかなか「避難所に行くべきか」判断ができないときでも、国が定めた基準に則って知らせてくれるため、落ち着いて行動ができそうです。

今回の想定シナリオは、警戒レベル3(避難準備・高齢者等避難開始)。避難場所は唯一空きのある『豊洲西小学校』への避難を計画し、実際に避難する流れで進行しました。

ハザードマップを表示し、避難所を確認すると、『江東区立豊洲西小学校』のみ【空】の表示が。希望避難先として『江東区立豊洲西小学校』を選びます。

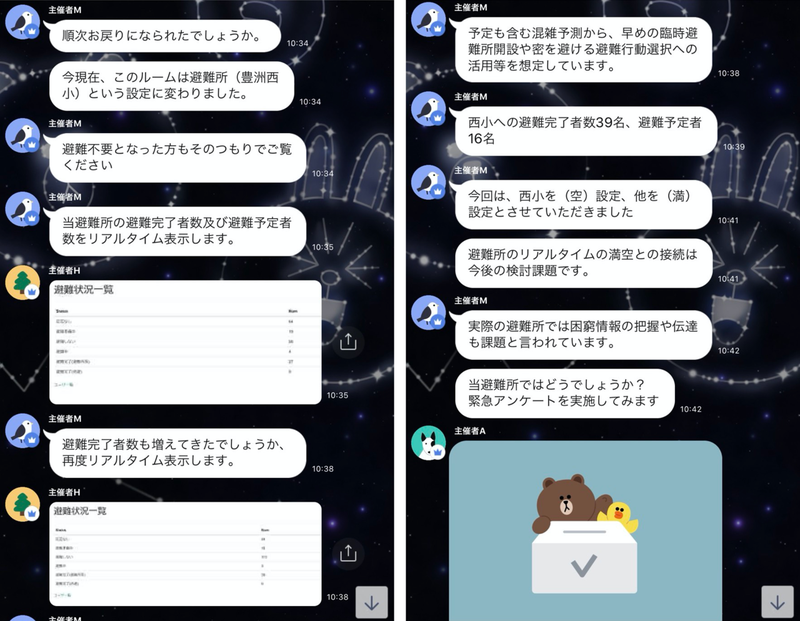

オープンチャットに戻ると、一時的にこのルームは避難所(豊洲西小学校)専用のトークルームという設定に変更されていました。

実際の避難所では、困窮情報の把握や伝達も課題であることから、オープンチャット内で匿名のアンケートなどを実施しました。

※個人情報保護の観点から、参加者のコメントを一部隠しています

コロナ禍の避難所では、一定の距離を保つために「パーテーションなど間仕切りがある」「体育館ではなく教室など別室やホテルの一室へ避難する」など様々な状況が考えられます。

その場合に、避難している人たちが現在何に困っていて、どういった物資を欲しているのか等、匿名で入ったオープンチャット上で十分にやり取りが可能であることが確認できました。

訓練③ エリアの被災情報を登録

誰かの安全を守る

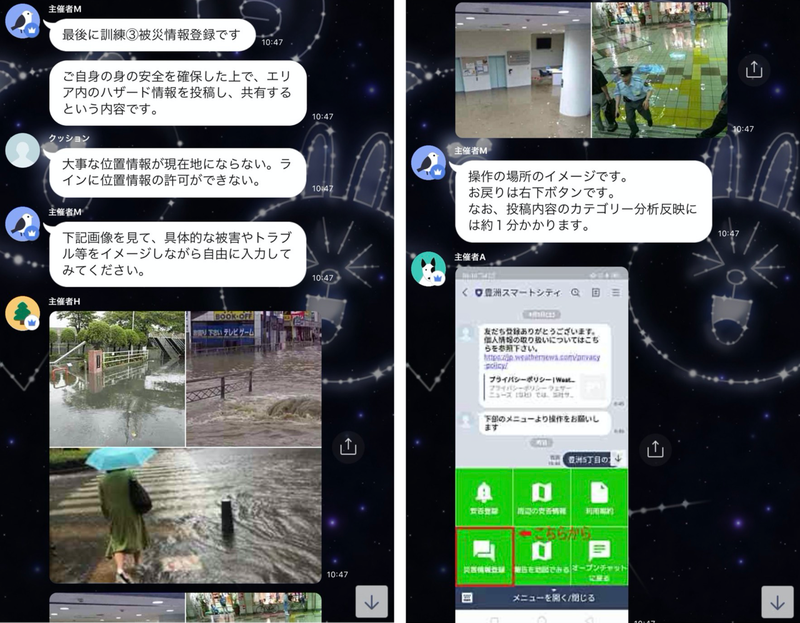

最後の訓練では、避難所に避難するなど、身の安全を確保した上で、住んでいるエリア内のハザード情報を投稿・共有します。

この情報をもとに、将来的には、自治体や地域の災害協力隊等が状況把握や意思決定の資料として活用することを想定しています。

オープンチャット内で、街が冠水している画像など災害画像5点が共有されました。これらの画像を見て、具体的な被害やトラブル等をイメージし、公式アカウントで入力します。

今回の訓練で入力したデータは、AIによって解析され、下記の画像のように情報が集約されます。

素早く、正しく情報が伝達されることで、誰かの命が助かることもあるかもしれません。

救助活動の助けになれる、まさに『共助』の仕組みが重要だとこの訓練で気づかされました。

本日の3つの訓練 ①安否登録、②避難支援、③被災情報登録 は無事完了。オープンチャット内で参加者向けのアンケートの共有があり、終了しました。

今回の『豊洲スマート防災2020』の実証実験では、オープンチャットとLINE公式アカウントを組み合わせることで、以下の3通りの活用ができました。

【オープンチャット+LINE公式アカウントでできたこと】

①安否登録: 自身や家族の安否情報について、LINE上でスムーズに共有できる

②避難支援: 警戒レベルに合わせた避難方法の確認や、リアルタイムの混雑状況を反映した避難先選択が可能になる

③被災情報登録: エリア内のハザード情報を、写真やテキストで直感的に共有できる

さらに、避難先での避難者同士のコミュニケーションの場として、匿名で安全性の高いオープンチャットなら安心して物資情報を受け取ったり、不安なことを共有したりすることができることもわかりました。

普段コミュニケーションツールとして活用しているLINEだからこそ、「直感的に」「スムーズに」操作できる。かつ匿名性と安全性を兼ねたオープンチャットと様々な機能を持つLINE公式アカウントを組み合わせることで、情報収集と伝達を更に強化できることが強みと言えます。

今回の防災訓練の参加者からは「豊洲以外でも講習をして欲しい」といった感想もありました。ぜひ様々な地域でスマート防災訓練が実施されることを望みます。

もし、あなたの住んでいる街や所属している組織で防災訓練を実施する話になった場合、「LINEアプリで実施する」ことも視野に入れてみてはいかがでしょうか。

これまで緊急事態を想定したオープンチャットの活用を考えてきましたが、平常時からできる取り組みとして、地域の皆さんで、日頃からオープンチャットを活用しておくことをおすすめします。

普段は顔を合わせて会話をしない住民同士でも、地域のオープンチャットで美味しいレストラン情報や子育てについてなどのやり取りをしていることで、有事の際にそのルームがあるからこそ安心して行動できる、確かな情報を素早く入手できるなど、『お守りのような存在』になり得ます。

関連して、47都道府県別で集約した、オープンチャット一覧をご紹介します。もし、自分の住んでいる地域のトークルームが見つからない場合は、新規トークルームの開設もご検討ください。

47都道府県別 地域のオープンチャット

こんな話がされています!

「〇〇交差点に新しくできたラーメン屋さん美味しいですか?」

「〇〇駅近辺に遊びに行くのですがおすすめのカフェありますか?」

「〇〇山の紅葉が見頃ですよー!」

「〇〇公園で不審者の目撃があったようです。近くの方は気をつけて」

「〇〇薬局でまだマスク売っています! 残り5箱です」

「〇〇川のそばですが水位がギリギリに達しています。避難したほうが良さそう」

オープンチャットは誰でも無償でご利用いただけます。

また、地方自治体や特定の団体などでオープンチャットの開設・運営をご検討の方でお困りのことなどございましたら専用の窓口までお問い合わせください。積極的に活動支援をおこなっていきたいと考えています。

下記の「LINE OpenChat自治体支援窓口」宛にご連絡ください。

<お問い合わせ窓口>

LINEオープンチャット自治体支援窓口

ml-openchat-contact@lycorp.co.jp

▷さっそくオープンチャットを使ってみる

▷公式Twitterをフォロー: @LINEOpenChat_JP

▷公式アカウントを友だち追加: @lineopenchat_jp