ブックディレクター/編集者の山口博之さんプロフィール

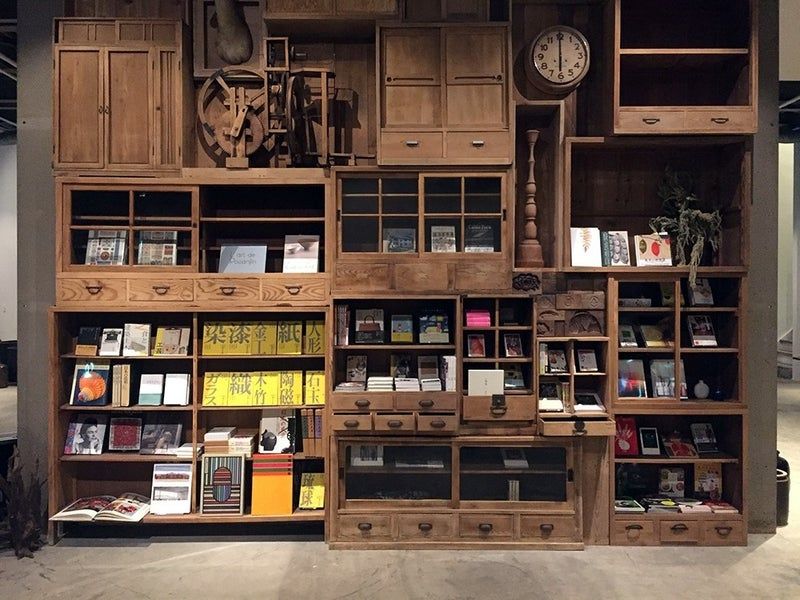

good and son代表。1981年仙台市生まれ。立教大学文学部英米文学科卒業後、2004年から旅の本屋「BOOK246」に勤務。06年から16年まで、幅允孝が代表を務める選書集団BACHに所属。

17年にgood and sonを設立し、ショップやカフェ、ギャラリーなど様々な場のブックディレクションをはじめ、広告やブランドのクリエイティブディレクションなどを手がけ、その他にもさまざまな編集、執筆、企画などを行なっている。

-twitter (@YAMAGUCHI_H)

-instagram (@yamaguchi_h)

ーよろしくお願いします。「ブックディレクター」というお仕事は普段、不特定多数と向き合うことが多いそうですね。

はい。普段は企業のオフィスや様々なお店などに対して、本のある場所をつくることを仕事にしています。仕事には様々なパターンがありますが、ずっと本棚やお店にいることができるわけではないので、場所づくりのその先、実際に本を手にした個人がどう感じて、どう行動したのか、と反応をダイレクトに得られることは少ないですね。

ー今回の企画は、まさに対個人に向けた取り組みでした。新しい取り組みをされるのにあたって、きっかけはあったのでしょうか。

Instagramのストーリーズでフォロワーの方々とQ&Aをすることがあるのですが、「本を読みたい気持ちはあるけれど、どう選んだら良いのか分からない......」というモヤモヤを抱えて、良い本と巡り会えていない人が多いと感じていました。

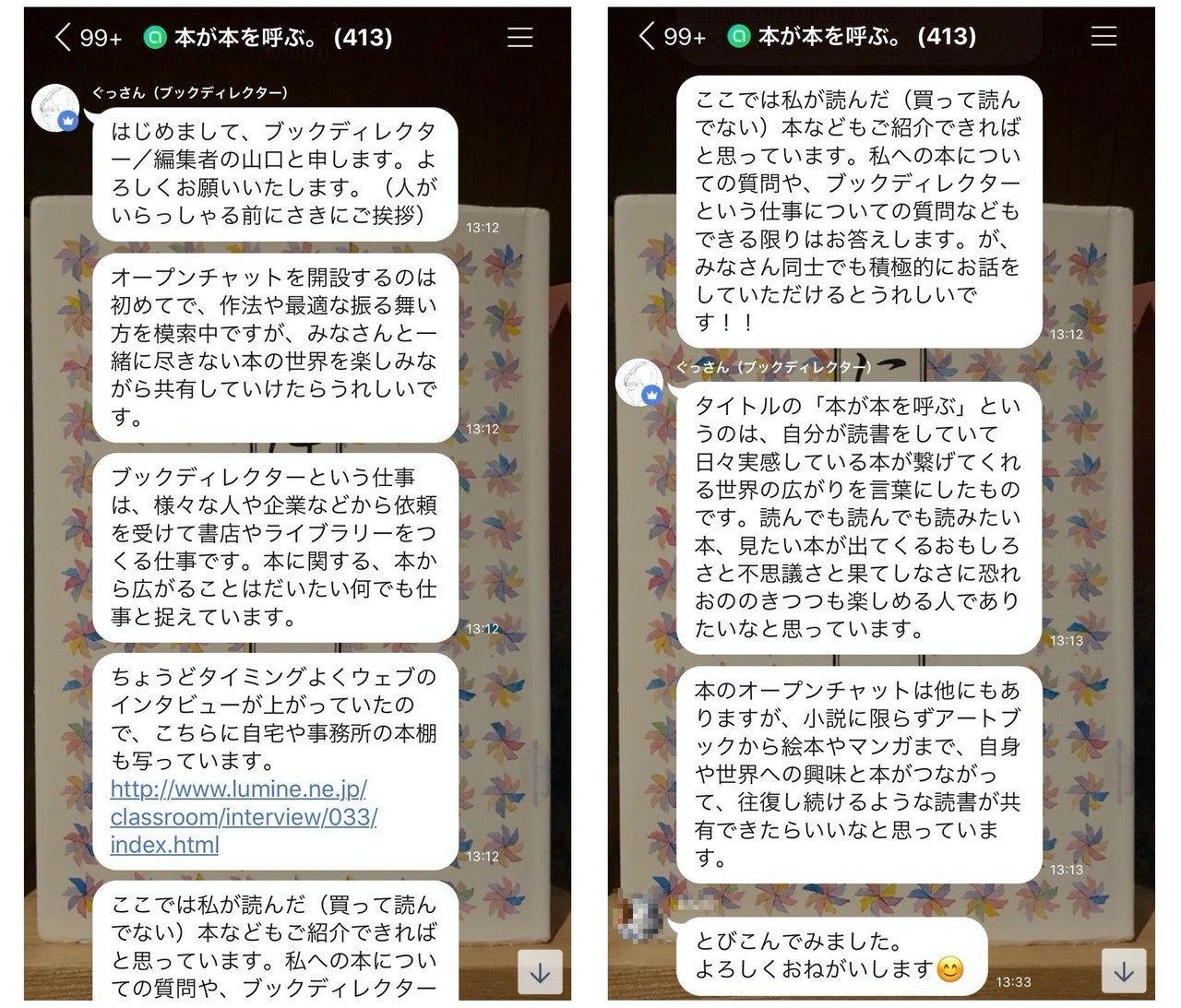

僕自身、具体的な個人を相手にした時に、どんな反応があるのか興味がありました。そこで #おうち時間 企画の話を伺って、実験的に対個人でコミュニケーションを取る場所としてオープンチャットを活用しようと思ったんです。

ートークルームのタイトル「本が本を呼ぶ」は、山口さんご自身で名付けたそうですね。どのような意図があるのでしょうか?

1冊の本を読むと、書かれた内容はもちろん、著者がその本を書くに当たって読み、影響されたであろう本(引用されているとまさにですね)や過去作など、読んでいると自然と意識が向いていきます。もしくは、考えに納得できずに反対意見はどうなってるんだろうという興味も湧くかもしれません。あらゆるところから他の本へと興味を繋げることができると思うんです。オープンチャットで、この輪を広げつつ連鎖的に本を読んでポジティブな心境の変化を楽しんでもらいたいという思いでこの名前にしました。

(トークで紹介されているインタビュー記事はこちら)

ー実際にオープンチャットを運営されてみて、いかがでしたか?

正直なところ「難しいな」と思うところも沢山ありました(笑)。最初は、僕のInstagramだけで告知したので、僕をフォローしてくれている人たちが集まってくれました。その人たちは僕がどういう仕事をしていて、どんな人なのか、過去にどんな本を紹介しているのかなど、様々な前提情報を理解している人たちなのでコミュニケーションのコストが低く、精度が高い印象があって、印象に残るやりとりも沢山ありました。

一方で、LINEさんの方で告知していただいてからは、僕のことを知らない人たちも参加してくれるようになって……だいぶコミュニケーションの仕方も変わりましたね。そういった意味では、僕に限らずInstagram経由で参加してくれた方々も、前提共有の有無や場の空気感の変化に少し戸惑いを感じていたかもしれません。

ー「山口さん+本」から入ってきている人と、「本」というテーマだけで入ってきている人とでは、コミュニケーションの濃度や方向性に違いがありそうですね....。前半部分、印象に残っているやりとりはありましたか?

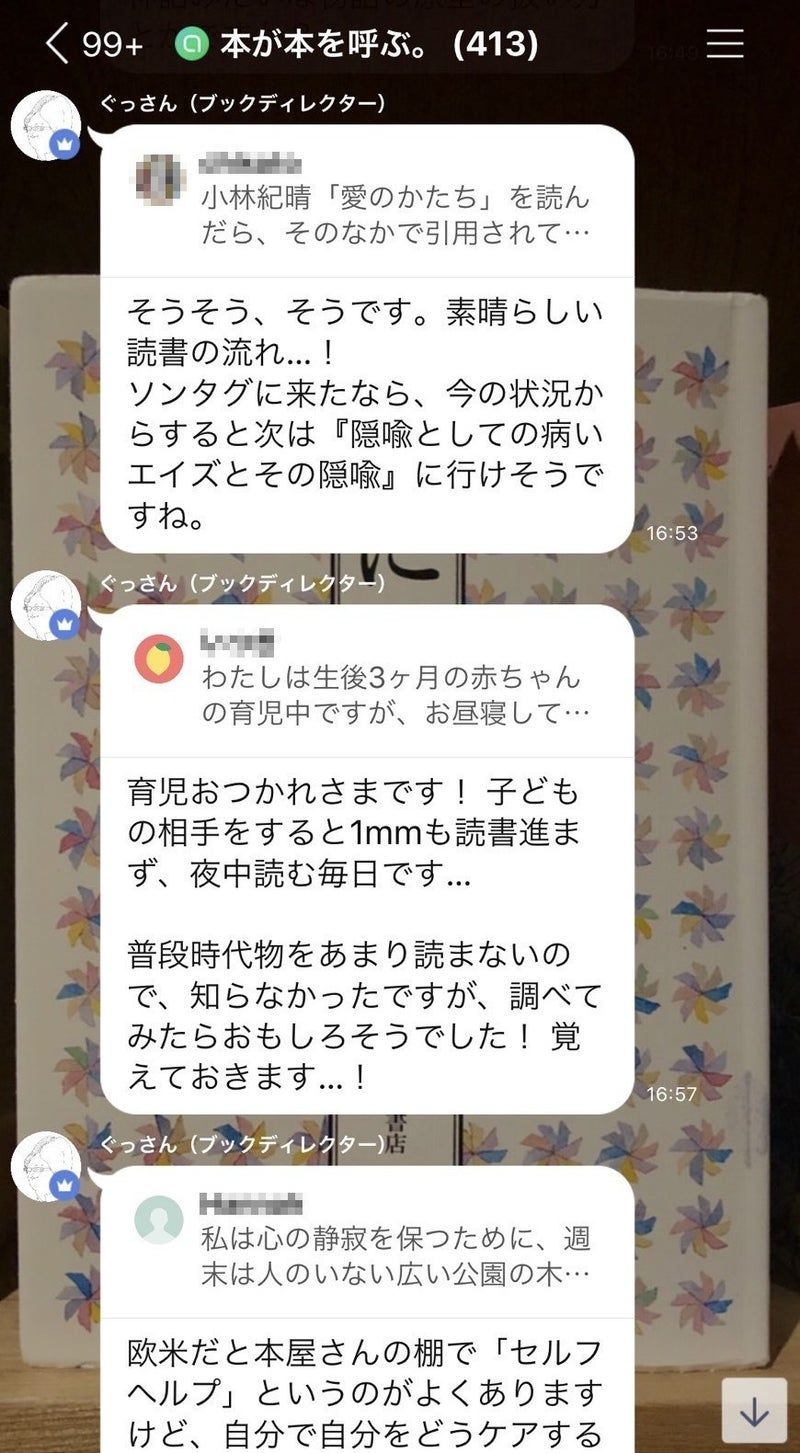

本紹介のリクエストをいただいた時に「海外の本ですが、○○という本が良いと思います」と紹介したことに対して、他の人が「その本の翻訳家が書いた○○というエッセイもいいと思いますよ」と後から発言してくれたんです。展開としては、すごく良い流れだなと思いました。

ーひとりの発言から派生して輪が生まれる流れは、オープンチャットならではですね。

はい。その後、僕がいなくても誰かのリクエストに答えて他の人がおすすめの本を紹介してくれていたので、まさに輪が広がっていくような感覚でした。これを続けると、きっと僕以外にもこの人の選書は信頼できる人が個々にわかってくるはずで、トークルーム自体の濃度も上がるのかなと思いましたね。

ー個人のリクエストに対して答えることが多かったと思いますが、他に、印象に残っているやりとりはありましたか?

仕事を辞めて、初めて無職の期間を過ごしている人からいただいたメッセージが印象的でした。僕が最近読んだ本のリストを投稿したんですが、その中からその方が気になると選んだ本が、一区切りついた今だからこそ、読みたいと思うんだろうなぁという本だったんですよね。

こんな風に、意図せず選んだものからその人の心情が読み取れたことは、対個人ならではのエピソードだなと思いました。

ーそのやりとりを他の人も見ることができるところが、オープンチャットならではの面白さかもしれませんね。

そうですね。実はこのトークルームを開いている期間中に、別の企画でYouTube liveを実施してオープンチャットの話もしたのですが、その後、そのことをオープンチャット内で話してくれていたのもうれしかったし、面白かったです。「オープン」であるからこそ、見えるやりとりがさらに別の場所で話題になるというのは、オープンチャットならではの良さかもしれませんね。

ー今後、オープンチャットで、どんなことができそうでしょうか。

僕がゲストを招待して、その時々でテーマを変えて本に関するトークをするオープンチャットは面白いかなと思っています。ゲストごとにテーマを変えることで新鮮さもありますし、濃度も高くなるのかなと。

ただ、運営してみてわかったのですが、本に関しては、例えば1000人規模まで増やそうとがんばるのではなく、自然に増える500人くらい(アクティブな人が多ければもっと少なくてもいいと思います)のトークルームでみんなのコミュニケーションを活性化させる方向でやったほうが有意義だなと思いました。

ーぜひ、挑戦いただきたいです。ありがとうございました!

*

コロナ禍で、必然的にPCやスマホを見る機会が増えた3月以降。最後に、そんな状況に置かれている人たちに向けて、山口さんおすすめの本を紹介していただきました。

新写真論 スマホと顔(ゲンロン叢書)

(書影は版元ドットコムより)

ゲンロン叢書から出ている大山顕さんの「新写真論 スマホと顔」という本がおすすめです。スマホ以後の「写真論」の本なんですが、コロナ禍でPCやスマホの画面を通して自分の顔を見ながらコミュニケーションをとることが多くなった今だからこそ、読むと面白いなと思います。例えば、ZoomでMTGをする際も、Zoomの画面を見る自分をみている状況って不思議じゃないですか。そういった状況のなかでカメラの認識や写真の問題を考えると面白いなと思っています。